Le despotisme avec une analyse de textes de Montesquieu

Si le tyran peut ne pas être despote, le despote est toujours tyran parce qu'il offense la légalité en ne connaissant de loi que la sienne, parce qu'il outrage la raison dans son délire de puissance.

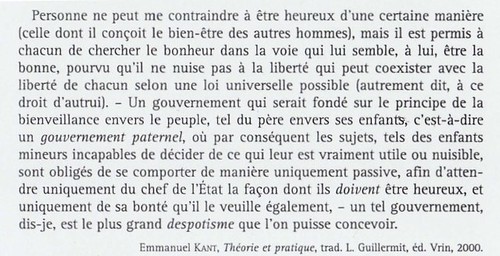

1) Le despotisme ou la figure du père:

Oui, je t'ai trompé; j'ai séduit tes eunuques; je me suis jouée de ta jalousie; et j'ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisirs.

Je vais mourir; le poison va couler dans mes veines.

Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus? Je meurs; mais mon ombre s'envole bien accompagnée: je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde.

Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices? que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs?

Non: j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre: j'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance.

Tu devrais me rendre grâces encore du sacrifice que je t'ai fait; de ce que je me suis abaissée jusqu'à te paraître fidèle; de ce que j'ai lâchement gardé dans mon coeur ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre; enfin, de ce que j'ai profané la vertu, en souffrant qu'on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies.

Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour. Si tu m'avais bien connue, tu y aurais trouvé toute la violence de la haine.

Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un coeur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux: tu me croyais trompée, et je te trompais.

Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleurs, je te forçasse encore d'admirer mon courage? Mais c'en est fait: le poison me consume; ma force m'abandonne; la plume me tombe des mains; je sens affaiblir jusqu'à ma haine; je me meurs.

Du sérail d'Ispahan, le 8 de la lune de Rébiab 1, 1720.

fin des Lettres persanes de Montesquieu

La liberté ou la mort.......ainsi conclut Roxane.

Bien que le mot ait une connotation péjorative aujourd'hui, il était autrefois un titre légitime dans l'empire byzantin (du grec ancien δεσπότης, seigneur, maître).

Aristote fixe la définition du despotisme:

Quand on veut y regarder de près, il peut paraître sans doute fort extraordinaire que la fonction de l'homme d'Etat consiste dans la possibilité d'étudier les moyens de s'assurer la domination la plus absolue sur les peuples voisins, que ces peuples le veuillent ou ne le veuillent pas. Comment pareil office peut-il être celui d'un homme d'Etat ou d'un législateur, alors qu'il n'est même pas légitime ? Or n'a rien de légitime une autorité qui s'exerce non pas avec justice seulement, mais encore avec une injustice ; et il est possible de soumettre les autres à sa domination même en dehors de tout droit. — En outre, nous ne voyons non plus rien de semblable dans les autres sciences : ce n'est la fonction ni du médecin ni du pilote d'user de persuasion ou de violence, l'un envers ses malades, l'autre envers ses passagers.

Néanmoins, la plupart des hommes semblent penser que l'art de gouverner despotiquement * est l'art de l'homme d'Etat et cette sorte de gouvernement que chaque peuple déclare injuste et désavantageux pour lui-même, il ne rougit pas de l'exercer envers les autres, car si dans les affaires qui les intéressent personnellement, les hommes réclament une autorité respectueuse de la justice, dans leurs relations avec les autres ils n'ont aucun souci de ce qui est juste. Mais c'est là une position absurde, à moins d'admettre que c'est la nature elle-même qui distingue entre l'être destiné à subir une autorité despotique et l'être qui n'y est pas destiné, avec cette conséquence que, s'il en est ainsi, on ne doit pas s'efforcer de soumettre indifféremment tous les hommes à un pouvoir despotique, mais seulement ceux qui y sont naturellement prédisposés, pas plus qu'on n'a le droit de poursuivre des êtres humains à la chasse pour pourvoir à un festin ou à un sacrifice, mais seulement le gibier propre à ces usages, c'est-à-dire des animaux sauvages comestibles.

J'ajoute qu'il est parfaitement possible que même une cité isolée, n'ayant de rapports qu'avec elle-même, connaisse le bonheur, c'est-à-dire soit sagement gouvernée, puisqu'il peut fort bien arriver qu'un Etat soit administré en un lieu quelconque, "en vase clos", et jouisse d'une bonne législation ; or dans cet Etat, la structure de la constitution ne sera pas orientée vers la guerre ni vers l'asservissement de ses ennemis, toute idée de ce genre devant même être exclue. Il est donc évident que si tous les soins apportés à la préparation de la guerre doivent être tenus pour des plus honorables, ils ne constituent cependant pas la fin suprême de l'activité entière de l'Etat, mais seulement des moyens en vue de cette fin. Et l'office du sage législateur est de considérer, pour un Etat, une race ou toute autre communauté, comment sera réalisée leur participation à une vie bonne, et au bonheur qu'il leur est possible d'atteindre. Les lois que le législateur édictera ne seront cependant pas toujours les mêmes : et c'est son office de voir, dans le cas où il existe des voisins, à quelles sortes d'activités on doit se livrer d'après leurs différents caractères, ou comment on adoptera les mesures qui conviennent à chacun d'eux.

ARISTOTE

Politique, VII, 2, 1324 b 22

Le despotisme c'est le cri, la parole inarticulée qui rend impossible l'écriture de la loi. C'est aussi le règne de la terreur ou des passions. Ainsi en va-t-il du pouvoir patriarcal:

Par plusieurs raisons tirées de la nature de la chose, le père doit commander dans la famille. Premièrement, l'autorité ne doit pas être égale entre le père et la mère; mais il faut que le gouvernement soit un, et que dans les partages d'avis, il y ait une voix prépondérante qui décide. 2° Quelque légères qu'on veuille supposer les incommodités particulières à la femme, comme elles font toujours pour elle un intervalle d'inaction, c'est une raison suffisante pour l'exclure de cette primauté: car quand la balance est parfaitement égale, une paille suffit pour la faire pencher. De plus, le mari doit avoir inspection sur la conduite de sa femme: parce qu'il lui importe de s'assurer que les enfants, qu'il est forcé de reconnaître et de nourrir, n'appartiennent pas à d'autres qu'à lui. La femme qui n'a rien de semblable à craindre n'a pas le même droit sur le mari. 3° Les enfants doivent obéir au père, d'abord par nécessité, ensuite par reconnaissance; après avoir reçu de lui leurs besoins durant la moitié de leur vie, ils doivent consacrer l'autre à pourvoir aux siens. 4° A l'égard des domestiques, ils lui doivent aussi leurs services en échange de l'entretien qu'il leur donne; sauf à rompre le marché dès qu'il cesse de leur convenir. Je ne parle point de l'esclavage; parce qu'il est contraire à la nature, et qu'aucun droit ne peut l'autoriser.

Il n'y a rien de tout cela dans la société politique. Loin que le chef ait un intérêt naturel au bonheur des particuliers, il ne lui est pas rare de chercher le sien dans leur misère. La magistrature est-elle héréditaire, c'est souvent un enfant qui commande à des hommes: est-elle élective, mille inconvénients se font sentir dans les élections, et l'on perd dans l'un et l'autre cas tous les avantages de la paternité. Si vous n'avez qu'un seul chef, vous êtes à la discrétion d'un maître qui n'a nulle raison de vous aimer; si vous en avez plusieurs, il faut supporter à la fois leur tyrannie et leurs divisions. En un mot, les abus sont inévitables et leurs suites funestes dans toute société, où l'intérêt public et les lois n'ont aucune force naturelle, et sont sans cesse attaqués par l'intérêt personnel et les passions du chef et des membres.

Quoique les fonctions du père de famille et du premier magistrat doivent tendre au même but, c'est par des voies si différentes; leur devoir et leurs droits sont tellement distingués, qu'on ne peut les confondre sans se former de fausses idées des lois fondamentales de la société, et sans tomber dans des erreurs fatales au genre humain. En effet, si la voix de la nature est le meilleur conseil que doive écouter un bon père pour bien remplir ses devoirs, elle n'est pour le magistrat qu'un faux guide qui travaille sans cesse à l'écarter des siens, et qui l'entraîne tôt ou tard à sa perte et à celle de l'Etat, s'il n'est retenu par la plus sublime vertu. La seule précaution nécessaire au père de famille est de se garantir de la dépravation, et d'empêcher que les inclinations naturelles ne se corrompent en lui; mais ce sont elles qui corrompent le magistrat. Pour bien faire, le premier n'a qu'à consulter son cœur; l'autre devient un traître au moment qu'il écoute le sien: sa raison même lui doit être suspecte, et il ne doit suivre d'autre règle que la raison publique, qui est la loi. Aussi la nature a-t-elle fait une multitude de bons pères de famille: mais il est douteux que depuis l'existence du monde, la sagesse humaine ait jamais fait dix hommes capables de gouverner leurs semblables.

De tout ce que je viens d'exposer, il s'ensuit que c'est avec raison qu'on a distingué l'économie publique de l'économie particulière, et que l'Etat n'ayant rien de commun avec la famille que l'obligation qu'ont les chefs de rendre heureux l'un et l'autre, les mêmes règles de conduite ne sauraient convenir à tous les deux. J'ai cru qu'il suffirait de ce peu de lignes pour renverser l'odieux système que le chevalier Filmer a tâché d'établir dans un ouvrage intitulé Patriarcha, auquel deux hommes illustres ont fait trop d'honneur en écrivant des livres pour le réfuter: au reste, cette erreur est fort ancienne, puisque Aristote même a jugé à propos de la combattre par des raisons que l'on peut voir au premier livre de ses Politiques.

Rousseau L'économie politique

Le cri c'est la passion abandonnée à elle-même, le pouvoir arbitraire du père de famille. Confusion de l'espace privé et de l'espace public. Confusion de l'économique et du politique. Confusion de la règle et de la loi. Le cri n'attend pas de réponse, il s'impose avec violence. Le film Vincere met très bien en scène cette violence du cri chez Mussolini et sa dérive psychotique chez son fils naturel.

Le despotisme est un outil opératoire qui en tant que mal absolu, révèle la maladie du politique. Il est anomalie du politique parce que le rapport commandement-obéissance y est totalement dénaturé. De ce régime rien ne peut naître, sauf son propre anéantissement.

Comment les lois sont relatives au principe du gouvernement despotique.

LE gouvernement despotique a pour principe la crainte : mais, à des peuples timides, ignorants, abattus, il ne faut pas beaucoup de lois

Tout y doit rouler sur deux ou trois idées : il n’en faut donc pas de nouvelles. Quand vous instruisez une bête, vous vous donnez bien de garde de lui faire changer de maître, de leçons & d’allure ; vous frappez son cerveau par deux ou trois mouvements, & pas davantage.

Le despotisme c'est un mouvement mécanique qui s'appuie sur le passé , l'habitude et le dressage des esprits et des corps (ex: parades militaires). L'homme y perd son humanité, le dressage le rend incapable de la moindre réflexion.Ce qui fait l'humain c'est la fluidité des mouvements du corps, et c'est la rigidité, l'automatisme qu'impose le despotisme.

Lorsque le prince est enfermé, il ne peut sortir du séjour de la volupté, sans désoler tous ceux qui l’y retiennent. Ils ne peuvent souffrir que sa personne & son pouvoir passent en d’autres mains. Il fait donc rarement la guerre en personne, & il n’ose guère la faire par ses lieutenants.

Le palais du despote est le lieu de tous les excès, de tous les plaisirs. Il est en même temps, et c'est le paradoxe, enfermé dans ce lieu par le désir des autres qu'il a enchaîné à son plaisir. Il est aliéné au plaisir et à la méfiance.

Un prince pareil, accoutumé, dans son palais, à ne trouver aucune résistance, s’indigne de celle qu’on lui fait les armes â la main : il est donc ordinairement conduit par la colère ou par la vengeance. D’ailleurs, il ne peut avoir d’idée de la vraie gloire. Les guerres doivent donc s’y faire dans toute leur fureur naturelle, & le droit des gens y avoir moins d’étendue qu’ailleurs. Un tel prince a tant de défauts, qu’il faudrait craindre d’exposer au grand jour sa stupidité naturelle. Il est caché, & l’on ignore l’état où il se trouve. Par bonheur, les hommes sont tels dans ce pays, qu’ils n’ont besoin que d’un nom qui les gouverne.

Charles XII étant à Bender, trouvant quelque résistance dans le sénat de Suède, écrivit qu’il leur enverrait une de ses bottes pour commander. Cette botte aurait commandé comme un roi despotique.

Le despote se cache, lui aussi gouverné par la crainte. Le pouvoir est occulte, séparé de l'espace public. Ce n'est qu'un nom qui gouverne, il y a une totale abstraction à la visibilité.

Si le prince est prisonnier, il est censé être mort, & un autre monte sur le trône. Les traités que fait le prisonnier sont nuls ; son successeur ne les ratifierait pas. En effet, comme il est les lois, l’état & le prince, & que, si-tôt qu’il n’est plus le prince, il n’est rien ; s’il n’était pas censé mort, l’Etat serait détruit.

Une des choses qui détermina le plus les Turcs à faire, leur paix séparée avec Pierre I, fut que les Moscovites dirent au vizir qu’en Suède on avait mis un autre roi sur le trône ([38]).

La conservation de l’état n’est que la conservation du prince, ou plutôt du palais où il est enfermé. Tout ce qui ne menace pas directement ce palais ou la ville capitale, ne fait point d’impression sur des esprits ignorants, orgueilleux & prévenus : &, quant à l’enchaînement des événements, ils ne peuvent le suivre, le prévoir, y penser même. La politique, ses ressorts & ses lois y doivent être très-bornés ; & le gouvernement politique y est aussi simple que le gouvernement civil ([39]).

Tout le réduit à concilier le gouvernement politique & civil avec le gouvernement domestique, les officiers de l’état avec ceux du sérail.

Le despote fait sa loi et non la loi: confusion du politique et de la société. Confusion du légitime et de l'arbitraire: le despotisme c'est la mort du politique.

Un pareil état sera dans la meilleure situation, lorsqu’il pourra se regarder comme seul dans le monde ; qu’il sera environné de déserts, & séparé des peuples qu’il appellera barbares. Ne pouvant compter sur la milice, il sera bon qu’il détruise une partie de lui-même.

Comme le principe du gouvernement despotique est la crainte, le but en est la tranquillité : mais ce n’est point une paix, c’est le silence de ces villes que l’ennemi est prêt d’occuper.

La force n’étant pas dans l’état, mais dans l’armée qui l’a fondé, il faudrait, pour défendre l’état, conserver cette armée : mais elle est formidable au prince. Comment donc concilier la sûreté de l’état avec la sûreté de la personne ?

Voyez, je vous prie, avec quelle industrie le gouvernement Moscovite cherche à sortir du despotisme, qui lui est plus pesant qu’aux peuples mêmes. On a cassé les grands corps de troupes, on a diminué les peines des crimes, on a établi des tribunaux, on a commencé à connaître les lois, on a instruit les peuples. Mais il y a des causes particulières, qui le ramèneront peut-être au malheur qu’il voulait fuir.

Dans ces états, la religion a plus d’influence que dans aucun autre ; elle est une crainte ajoutée â la crainte. Dans les empires Mahométans, c’est de la religion que les peuples tirent, en partie, le respect étonnant qu’ils ont pour leur prince.

C’est la religion qui corrige un peu la constitution Turque. Les sujets, qui ne sont pas attachés à la gloire & à la grandeur de l`état par honneur, le sont par la force & par le principe de la religion.

La superstition ajoute une crainte à la crainte. Les exemples géographiques sont à prendre comme paradigmes du politique: rien n'arrête le despote qui gouverne seul dans les espaces désertiques, vides de tout obstacle. Son pouvoir est possible car rien ne le contre, il n'y a aucun contre-pouvoir.

De tous les gouvernements despotiques, il n’y en a point qui s’accable plus lui-même, que celui où le prince se déclare propriétaire de tous les fonds de terre, & l’héritier de tous les sujets : il en résulte toujours l’abandon de la culture des terres. Et, si d’ailleurs le prince est marchand, toute espèce d’industrie est ruinée.

Dans ces états, on ne répare, on n’améliore rien ([40]). On ne bâtit de maisons que pour la vie ; on ne fait point de fossés, on ne plante point d’arbres ; on tire tout de la terre, on ne lui rend rien ; tout est en friche, tout est désert.

Définition du despotisme: destruction de l'espace politique et social. Destruction de la culture des terres et de la culture. Destruction de la propriété privée...Fin de la liberté et apparition d'un égalitarisme: tous égaux devant le despote.

Pensez-vous que les lois qui ôtent la propriété des fonds de terre & la succession des biens, diminueront l’avarice & la cupidité des grands ? Non : elles irriteront cette cupidité & cette avarice. On sera porté à faire mille vexations, parce qu’on ne croira avoir en propre que l’or ou l’argent que l’on pourra voler ou cacher.

Pour que tout ne soit pas perdu, il est bon que l’avidité du prince soit modérée par quelque coutume. Ainsi, en Turquie, le prince se contente ordinairement de prendre trois pour cent sur les successions ([41]) des gens du peuple. Mais, comme le grand-seigneur donne la plupart des terres à sa milice, & en dispose à sa fantaisie ; comme il se saisit de toutes les successions des officiers de l’empire ; comme, lorsqu’un homme meurt sans enfants mâles, le grand-seigneur a la propriété, & que les filles n’ont que l’usufruit, il arrive que la plupart des biens de l’état sont possédés d’une manière précaire.

Par la loi de Bantam ([42]), le roi prend la succession, même la femme, les enfants & la maison. On est obligé, pour éluder la plus cruelle disposition de cette loi, de marier les enfants à huit, neuf ou dix ans, & quelquefois plus jeunes, afin qu’ils ne se trouvent pas faire une malheureuse partie de la succession du père.

Dans les états où il n’y a point de loi fondamentale, la succession à l’empire ne saurait être fixe. La couronne y est élective par le prince, dans sa famille, ou hors de sa famille. En vain serait-il établi que l’ainé succéderait ; le prince en pourrait toujours choisir un autre. Le successeur est déclaré par le prince lui-même, ou par ses ministres, ou par une guerre civile. Ainsi cet état a une raison de dissolution de plus qu’une monarchie.

Chaque prince de la famille royale ayant une égale capacité pour être élu, il arrive que celui qui monte sur le trône fait d’abord étrangler ses frères, comme en Turquie ; ou les fait aveugler, comme en Perse ; ou les rend fous, comme chez le Mogol : ou, si l’on ne prend point ces précautions, comme à Maroc, chaque vacance de trône est suivie d’une affreuse guerre civile.

Par les constitutions de Moscovie ([43]), le czar peut choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa famille, soit hors de sa famille. Un tel établissement de succession cause mille révolutions, & rend le trône aussi chancelant que la succession est arbitraire. L’ordre de succession étant une des choses qu’il importe le plus au peuple de savoir, le meilleur est celui qui frappe le plus les yeux, comme la naissance & un certain ordre de naissance. Une telle disposition arrête les brigues, étouffe l’ambition ; on ne captive plus l’esprit d’un prince faible, & l’on ne fait point parler les mourants.

Lorsque la succession est établie par une loi fondamentale, un seul prince est le successeur, & les frères n’ont aucun droit réel ou apparent de lui disputer la couronne. On ne peut présumer ni faire valoir une volonté particulière du père. Il n’est donc pas plus question d’arrêter ou de faire mourir le frère du roi, que quelque autre sujet que ce soit.

Mais, dans les états despotiques, où les frères du prince sont également les esclaves & les rivaux, la prudence veut que l’on s’assure de leurs personnes ; surtout dans les pays Mahométans, où la religion regarde la victoire ou le succès comme un jugement de dieu ; de sorte que personne n’y est souverain de droit, mais seulement de fait.

L’ambition est bien plus irritée dans des états où des princes du sang voient que, s’ils ne montent pas sur le trône, ils seront enfermés ou mis à mort, que parmi nous où les princes du sang jouissent d’une condition qui, si elle n’est pas si satisfaisante pour l’ambition, l’est peut-être plus pour les désirs modérés.

Les princes des états despotiques ont toujours abusé du mariage. Ils prennent ordinairement plusieurs femmes, sur-tout dans la partie du monde où le despotisme est, pour ainsi dire, naturalisé, qui est l’Asie. Ils en ont tant d’enfants, qu’ils ne peuvent guère avoir d’affection pour eux, ni ceux-ci pour leurs frères. La famille régnante ressemble à l’état : elle est trop faible, & son chef est trop fort ; elle paraît étendue, & elle se réduit à rien. Artaxerxès ([44]) fit mourir tous ses enfants, pour avoir conjuré contre lui. Il n’est pas vraisemblable que cinquante enfants conspirent contre leur père ; & encore moins qu’ils conspirent, parce qu’il n’a pas voulu céder sa concubine à son fils ainé. Il est plus simple de croire qu’il y a là quelque intrigue de ces sérails d’orient ; de ces lieux où l’artifice, la méchanceté, la ruse règne dans le silence, & se couvrent d’une épaisse nuit ; ou un vieux prince, devenu tous les jours plus imbécile, est le premier prisonnier du palais.

Après tout ce que nous venons de dire, il semblerait que la nature humaine se souleverait sans cesse contre le gouvernement despotique. Mais, malgré l’amour des hommes pour la liberté, malgré leur haine contre la violence, la plupart des peuples y sont soumis. Cela est aisé à comprendre. Pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer, les faire agir ; donner, pour ainsi dire, un lest à l’une, pour la mettre en état de résister à une autre. C’est un chef-d’œuvre de législation, que le hasard fait rarement, & que rarement on laisse faire à la prudence. Un gouvernement despotique, au contraire, faute, pour ainsi dire, aux yeux ; il est uniforme partout : comme il ne faut que des passions pour l’établir, tout le monde est bon pour cela.

Montesquieu dans De L'Esprit des Lois, écrit ( II, 6, XI) que "tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des Principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends du particulier". Il s'agit de trouver l'équilibre.

3) Dérèglement mécanique et dynamique des fluides: Montesquieu ou le Newton de la politique.

la dynamique des fluides au secours des dérèglements mécaniques

typologie des gouvernements selon Montesquieu

"Vincere" : Benito Mussolini, en bourreau fasciste des coeurs

LE MONDE | 24.11.2009 à 16h15 • Mis à jour le 01.12.2009 à 10h44

Par Jacques Mandelbaum

Le nouveau film de Marco Bellocchio, qui fut bien avant Nanni Moretti l'enfant révolté du cinéma italien, est une oeuvre magistrale, un geste stylistique, poétique, politique d'une rare envergure.

L'histoire de Vincere, film en compétition au dernier Festival de Cannes (aucune récompense), qui ne paie a priori pas de mine, déterre un chapitre méconnu de la vie privée du dictateur italien Benito Mussolini (1883-1945). Lequel se révèle ni moins atroce ni moins délirant que les autres chapitres de la saga du Duce. Il s'agit de sa liaison avec Ida Dalser, une jeune femme éperdue d'amour qui sacrifia sa fortune à l'édification de la carrière politique du leader fasciste et qui enfanta, le 11 novembre 1915, son premier fils, Benito Albino.

Le noeud tragique de cette liaison, et partant du film de Bellocchio, est que Mussolini était déjà père d'une fillette à cette date, dont il épousa la mère, Rachele Guidi, le 17 décembre 1915, tirant un trait définitif sur Ida Dalser et son fils. Celle-ci refusa opiniâtrement de se soumettre à cette décision, arguant d'un mariage dont aucune trace ne put être retrouvée.

Devenu, en 1922, le maître de l'Italie, Mussolini fit détruire ou falsifier toutes les preuves de leur liaison, et finit par faire enfermer Ida Dalser à l'asile, en 1926, où elle mourut en 1937. Leur fils, d'abord séparé de sa mère, fut également interné dans un asile, où il mourut en 1942. Leurs corps furent jetés à la fosse commune.

Le cinéma de Bellocchio se confronte depuis ses débuts (Les Poings dans les poches, 1965) à l'aliénation de l'individu par les institutions sociales. Sa belle intuition est d'avoir pressenti que cette histoire offrait au cinéma l'angle de pénétration le plus incisif pour évoquer, dans ce qu'il a de plus abject, le phénomène fasciste. Le fascisme, non pas tant comme appareil de domination, mais comme passion fusionnelle, conquête des âmes, dévotion des coeurs, transport amoureux, jouissance érotique.

Ce parallèle entre l'effusion charnelle et l'adhésion politique trouve son expression à travers un constant va-et-vient entre l'histoire intime, reconstituée avec des acteurs remarquables (Giovanna Mezzogiorno et Filippo Timi), et des images d'archives qui témoignent, par leur mise en scène opératique (lyrisme furieux de la composition musicale de Carlo Crivelli, slogans futuristes barrant l'écran, transes collectives, etc.), du vent de folie et de carnage qui s'empare alors de l'Histoire.

Ce que ce procédé pourrait faire perdre au fil d'une narration déjà fragmentée (le film couvre une longue période entre la rencontre des amants, en 1907, et l'enfermement de Benito Albino, en 1936), Bellocchio le reconquiert par la force et l'intuition de sa vision poétique. Pénombre baignant les amants comme la scène inconsciente du fascisme en devenir, troupe d'aveugles marchant silencieusement dans la nuit, scène de duel sous un ciel de plomb enfumé par de sinistres hauts-fourneaux, caresse ensanglantée des amants, grilles de l'asile que la femme abandonnée et à demi-folle escaladera pour jeter au-dehors ses lettres d'amour au Duce, ses doléances au monde entier.

Non moins remarquable est la part prépondérante que Marco Bellocchio consacre au cinéma proprement dit dans cette tragédie, par le montage d'archives ou par le biais de scènes durant lesquelles les personnages assistent à une projection (au cinéma, à l'hôpital, à l'asile, etc.), qu'il s'agisse de bandes d'actualités ou de fictions contemporaines de l'action du film (Le Kid, de Chaplin, Octobre, d'Eisenstein...). Car c'est bien avec l'émergence du totalitarisme que les mécanismes spectaculaires du cinéma, son cadre plus grand que nature, son culte de la vedette, sa puissance d'identification et de fascination sont mis à profit par le politique afin de subjuguer les mêmes spectateurs.

Le coup de génie de Vincere - "Vaincre" en français, et qui fut un slogan du fascisme - est de faire se succéder ici deux incarnations de Mussolini : la première, au temps de l'idylle du couple, par l'acteur qui l'interprète, la seconde, au temps de la rupture, par le véritable Mussolini, tel qu'Ida le découvre, désormais inaccessible, sur les écrans de cinéma. Avec ce résultat paradoxal que l'acteur de la reconstitution y paraît plus réel, plus crédible que le navrant histrion des actualités de l'époque. Cette figure monstrueuse, grotesque, n'est pourtant rien d'autre que la projection sur écran du fantasme passionnel d'Ida. Pathétique héroïne de ce mauvais mélo, Ida Dalser est à ce titre une figure de l'Italie telle qu'elle a rêvé le fascisme, telle qu'elle l'a aimé pratiquement jusqu'au bout en victime consentante. Et si par hasard on se demandait encore en quoi ce constat intéresse notre époque, il faudrait prêter attention à la troisième incarnation de Mussolini que nous donne à voir Vincere : Filippo Timi, interprète de Mussolini, y incarne également son fils, Benito Albino, à l'âge adulte : un faible d'esprit écrasé par la main paternelle, qui joue de sa ressemblance pour produire des imitations farcesques du Duce. Cette tragédie rejouée en farce, ne serait-ce pas l'Italie d'aujourd'hui ?